中1で数学につまずく本当の理由

小学校の算数とのギャップが原因

中学に入って最初の数学の壁。それは…

「小学校の算数」と「中学数学」はまったく別の学問

小学校では「計算のやり方」を覚える学習が中心でした。

一方で中学数学では、

- ルールを理解して使いこなす力

- 抽象的に考える力

この2つが求められます。

たとえば、

- 小学校:3 × □ = 12(□に何が入る?)

- 中学校:x + 3 = 12(xとは何か?)

ただこれだけの違いで、混乱する子が急増します。

「正負の数」と「文字式」こそ、最初の関門

中1のつまずきポイントはほぼこの2つ:

- 正負の数(マイナス×マイナス=なぜプラス?)

- 文字式(記号を使って操作する)

これらは「感覚」ではなく「理由の理解」が不可欠。

つまり、説明できるレベルまで理解していないと、すぐに応用問題でつまずきます。

ケアレスミスの正体=理解不足のシグナル

よく「符号ミス」「括弧のミス」と言われますが、実は…

多くが「ルール理解の不十分さ」から来ている

- 符号ミス → 正負のルールが曖昧

- 括弧の展開ミス → 分配法則の本質が不明確

ただの“うっかり”ではなく、理解の見逃しを意味しています。

鷹栖町・旭川の中学生が苦手になる単元TOP3(EIMATHデータ)

第1位:文字式の利用

文章から式を立てるという思考が必要。苦手な生徒の特徴:

- 「xを何にするか」がわからない

- 問題文の読み解きができない

→ 言葉→数式への翻訳力が求められます。

第2位:方程式

「=(イコール)」の意味があいまいなまま進んでいるケースが多発。

- 解き方は覚えているが、理由が説明できない

- 検算をしない/意味がわからない

→ 左右のバランス=同じ状態を保つ感覚の習得がカギです。

第3位:空間図形

立体を頭の中でイメージする「空間認識力」が必要な単元。

- 展開図や切断図を思い浮かべられない

- 公式は覚えていても使いこなせない

→ 図形を“手で動かす”ような思考トレーニングが効果的。

つまずいたときの勉強法|2つの鉄則

① ステップ学習 + 視覚化

ありがちな悪循環:

解く → 間違える → わからなくなる → 嫌になる

これを防ぐには…

- 段階的にレベルアップする設計

- 図・色・チャートで“見える化”

が重要です。

✅ 色分け

✅ 手順のフローチャート

✅ 図を使った理解

こうした手法が「頭の中のモヤモヤ」を解消します。

②「自分の言葉」で説明してみる

理解を深める最短ルートは、

「誰かに説明する」こと

- 親に教える

- 友達に話す

- 塾の先生に口頭で説明する

「言葉にできる=理解できている」の確かな証拠になります。

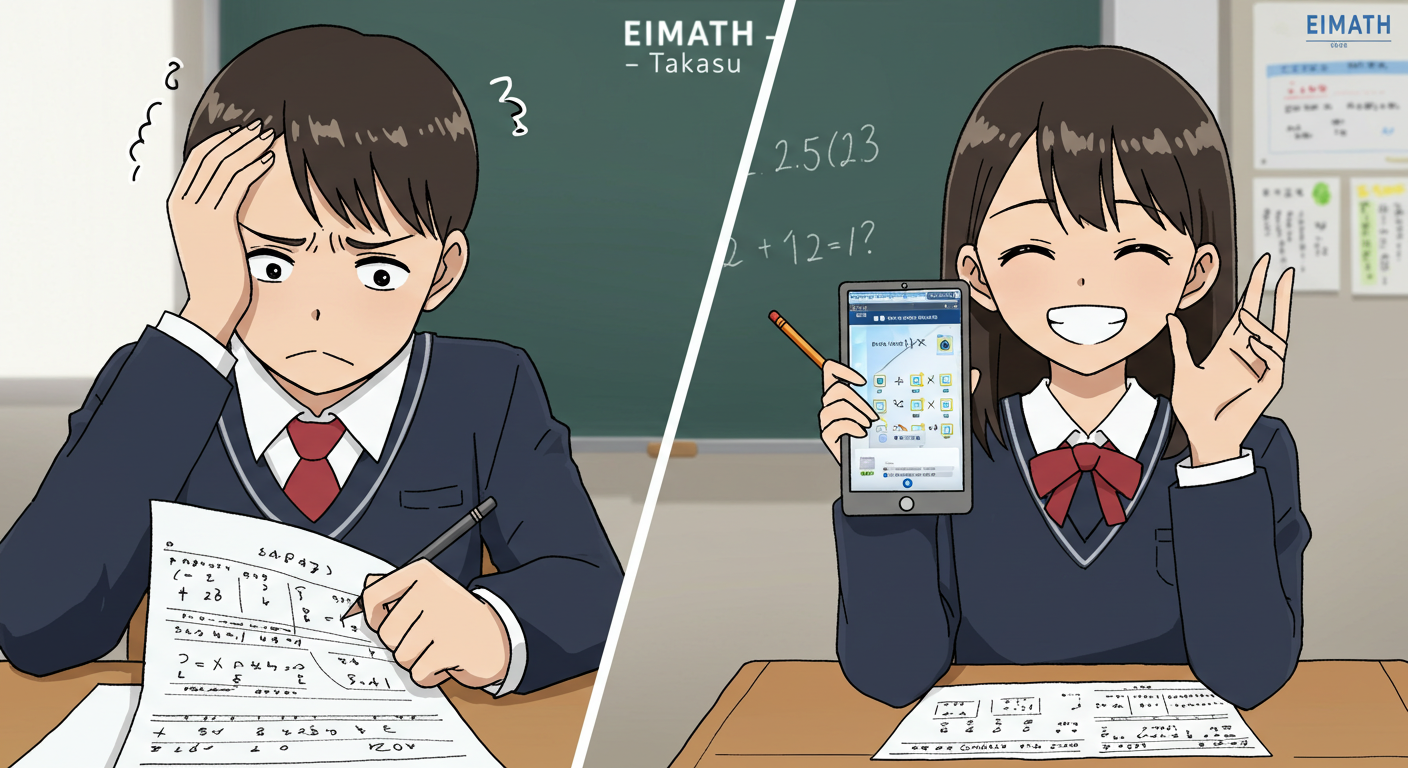

【自社紹介】EIMATHの「個別解説AI」って何?

EIMATHでは、生徒のつまずきにピンポイントで対応するために、

“単元別の個別解説AI”を提供しています。

📘 特徴:

- 苦手の原因を明確化

- 図解・手順で視覚的に理解促進

- 自分専用AIとして苦手を解決する問題を生成

塾に来れない日でも、このAIさえあればすぐ復習&解決できます。

まとめ|中1数学で「早めの対策」が未来を変える

- 小さなつまずきを見逃さない

- 困ったらすぐに立ち止まる

- 一人で抱え込まない

この3つを意識するだけで、数学への苦手意識は大きく変わります。

「うちの子も当てはまってるかも…?」と感じたら、

まずは気軽に無料体験から始めてみてください!

コメント