なぜ「勉強しなさい」は逆効果なのか?

つい言いたくなるその一言が、子どものやる気を奪っているかもしれません。

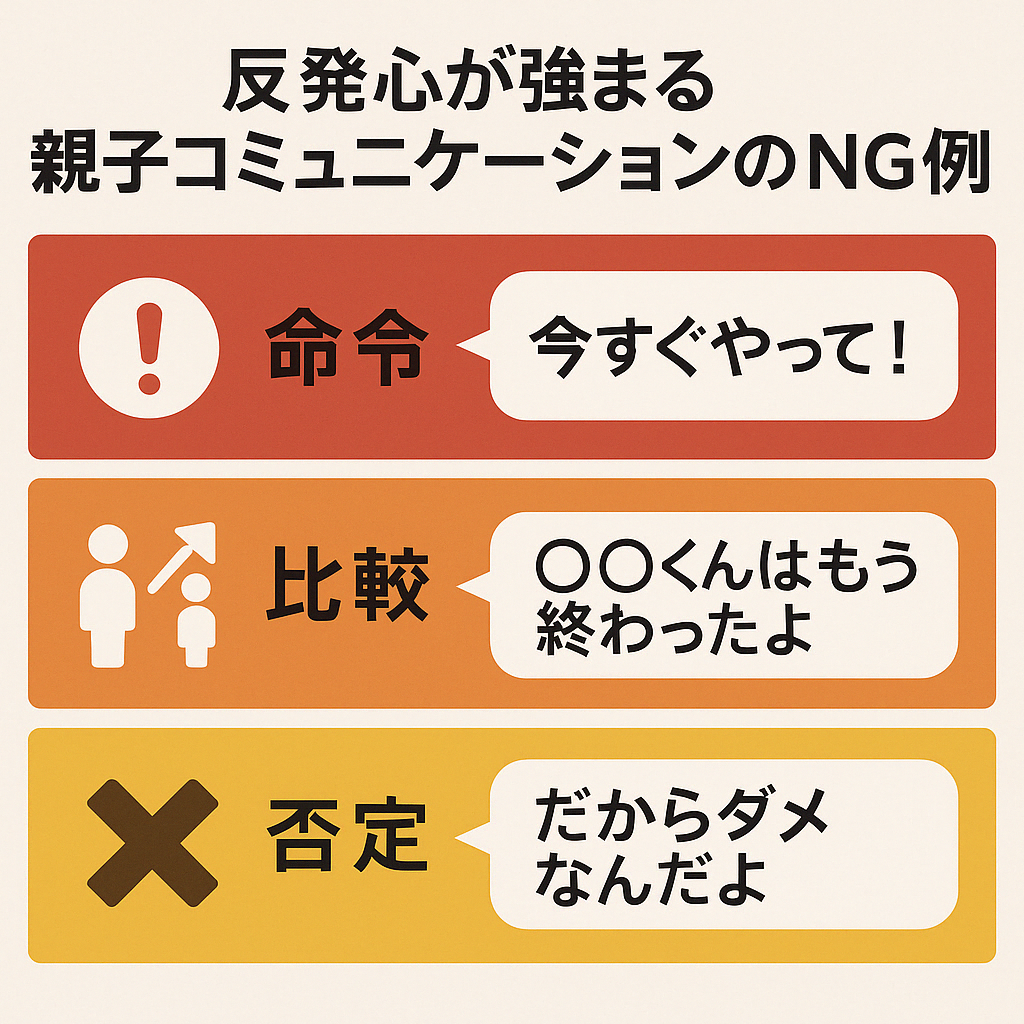

「勉強しなさい」と繰り返すほど、子どもは反発しがちです。これは心理学でも示されており、人は自分の行動を他者に強制されると、自律性が脅かされたと感じ、やる気を失います。

特に思春期の中学生は、「自分で決めたい」という欲求が強くなる時期。そのタイミングで命令口調を多用すると、「勉強=親にやらされるもの」という印象が強まり、継続意欲は低下します。

たとえば、

- 「今、スマホやめて勉強しなさい」

- 「テスト前なんだからやるのが当たり前でしょ」

といった言葉は、子どもにとって“監視”や“評価”と受け取られやすく、自発性を損ないます。

この悪循環が続くと、家庭内の空気がギスギスし、勉強時間は確保できても「質」は伴わなくなります。集中力が上がらず、形だけ机に向かう“なんちゃって勉強”が習慣になるケースも。

一方、親が少し距離を置き、「どうしたらうまくいきそう?」と問いかけるだけで、子どもは考える主体になります。これは「自己決定理論」に基づいたアプローチで、内発的動機づけを促す有効な方法です。

つまり、やる気を引き出すには、「命令」ではなく「対話」が必要なのです。

「勉強しなさい」は逆効果。自律性を尊重する声かけに切り替えることで、子どものやる気は自然に育ちます。

勉強を習慣化させるために必要な3つの前提

「やらせる」のではなく、「続けられる」状態を整えることが習慣化の第一歩です。

子どもが毎日自然と机に向かえるようになるには、根性論やルール強化では限界があります。行動科学や教育心理学の視点からも、勉強の習慣化には以下の3つの土台が不可欠です。

① 小さな成功体験の積み重ね

人は「できた」という感覚があると行動を繰り返しやすくなります。

いきなり1時間の勉強を求めるのではなく、

- 「5分だけ英単語を見よう」

- 「1問だけチャレンジしよう」

など、超ハードルの低い課題を用意し、成功体験を積み重ねることで、「勉強=できること」という認識に変わっていきます。

② 勉強への嫌悪感を減らす工夫

「勉強=つらい・退屈」という先入観が強い場合、まずはその感情を中和する必要があります。

- 視覚的に楽しい教材を使う

- 得意教科から始める

- タイマーを使ってゲーム感覚にする

など、「やってみたら意外と平気だった」と思えるきっかけが習慣の起点になります。

③ 親の声かけとスタンス

声かけは、子どもが勉強を“自分ごと”としてとらえるための環境設定です。

たとえば、

- 「あと何分あれば終われそう?」

- 「終わったら、どう過ごす?」

といった問いかけは、時間管理と見通しの感覚を育て、自律性の土台になります。

また、結果ではなく「過程」を認める言葉(例:「今日は集中してたね」)が、子どもの内発的動機づけを後押しします。

これら3つの前提が揃えば、習慣化は“特別な努力”ではなく、“自然な流れ”として定着していきます。

習慣化の鍵は「小さく始めて、イヤを減らし、声かけで後押し」。この3点が揃えば継続力は育ちます。

机に向かわせる声かけ5選(すぐ使える)

言い方ひとつで、子どもは“やらされ感”なく動き出します。

「勉強しなさい」を使わずに、どうやって机に向かわせるのか?

答えは、「提案」「共感」「自律性」を軸にした声かけにあります。これは心理学の「自己決定理論」にもとづいた方法で、子どもが自ら行動を選ぶ感覚を大切にします。

以下の5つは、実際の保護者がよく使い、効果が見られた声かけ例です。

声かけ①:「○時から一緒に5分だけやってみる?」

→ 提案型+ハードルを下げる

「5分だけ」という具体性と「一緒に」という共感要素で、初動を引き出しやすくなります。

声かけ②:「昨日の続き、気になるとこあったよね?」

→ 記憶のフック+継続性を意識

学習内容を思い出させることで、自然と“再開”のスイッチを入れられます。

声かけ③:「今日は何分くらいで終わらせたい?」

→ 自律性の尊重+タイムマネジメント意識

子どもに“時間を決めさせる”ことで、自己管理力が高まります。

声かけ④:「このプリント、どう解いたらいいか一緒に考えてみよ」

→ 協力型+思考への巻き込み

親子で“考える”プロセスに入ることで、学習へのハードルが下がります。

声かけ⑤:「終わったら何する?楽しみ決めとこう」

→ 報酬設計+見通しの明確化

「終わったら◯◯できる」という希望があると、子どもは前向きに取り組みやすくなります。

これらの声かけのポイントは、「選択肢を与えつつ、主体性を引き出すこと」。

命令ではなく“対話”の中で方向づける声かけが、習慣形成をやさしく後押しします。

親の声かけひとつで、子どもが“自分の意思で”机に向かうきっかけが生まれます。

勉強が習慣になる子は、こう育てている

小さな工夫と声かけの変化が、1週間で“やらされ勉強”を卒業させました。

「うちの子は、どうして続かないんだろう?」

多くの保護者が抱えるこの悩み。しかし実際には、少しの工夫で行動がガラッと変わるケースが少なくありません。

■Before

- 毎日「勉強しなさい」と言われる

- 言われてもスマホばかり、机に向かうのは就寝前だけ

- 親子間もピリピリしがち

■工夫したこと(親が変えたこと)

- 「何時からやる?」と事前に子どもに時間を決めさせた

- 「今日は集中できたね」と結果ではなく過程を承認

- 「終わったら○○しよう」と“楽しみ”とセットに

■After(1週間後)

- 自分で決めた時間に机に向かう頻度が増加

- 勉強時間が20分 → 45分に自然と拡大

- 親子間の会話が柔らかくなり、リマインドもスムーズに

このように、勉強が続く子=意志が強い子ではなく、

「続けやすい仕組みと、やる気をそぐ言葉が排除された環境」で育っているのです。

成功している家庭に共通するのは、

- 無理に管理しすぎない

- 小さな前進を一緒に喜ぶ

- 子どもの選択を尊重する

といった“見守り型”のスタンスです。

自律的な勉強習慣をつけたいなら、まずは家庭の空気感を整えることから始めましょう。

習慣化のカギは、親の“関わり方のデザイン”。管理より共感が、行動を変える第一歩になります。

叱るより、仕組みと空気づくり

やる気は叱って育つものではなく、環境と声かけによって“引き出される”ものです。

子どもが勉強を習慣化するうえで、本当に必要なのは「怒らない我慢」ではありません。

必要なのは、“勉強してみようかな”と思える空気を、家庭内にどう設計するかという視点です。

そのためには、

- 声かけを「命令」から「対話」へ

- 勉強を「義務」から「選択」へ

- 成果を「評価」から「共感」へ

こうした切り替えを意識することが重要です。

特に、日々の関わり方を仕組みとして定着させると、親も“毎回頑張らなくていい”状態になります。

たとえば、

- 勉強のタイミングを毎日同じ時間に設定する

- 声かけのテンプレートをいくつか用意しておく

- 「やった内容」を親子で軽く振り返る時間をつくる

このような「仕組み」と「空気づくり」をセットで整えることが、習慣化成功の本質です。

焦らず、小さな前進を一緒に喜びながら進めていきましょう。

叱らずとも勉強は続く。必要なのは、声かけの工夫と続けやすい仕組みづくりです。

📩 無料特典あり:今すぐLINE登録して「習慣化の第一歩」を支援しよう

→ チェックリスト+声かけテンプレを今すぐGET

コメント