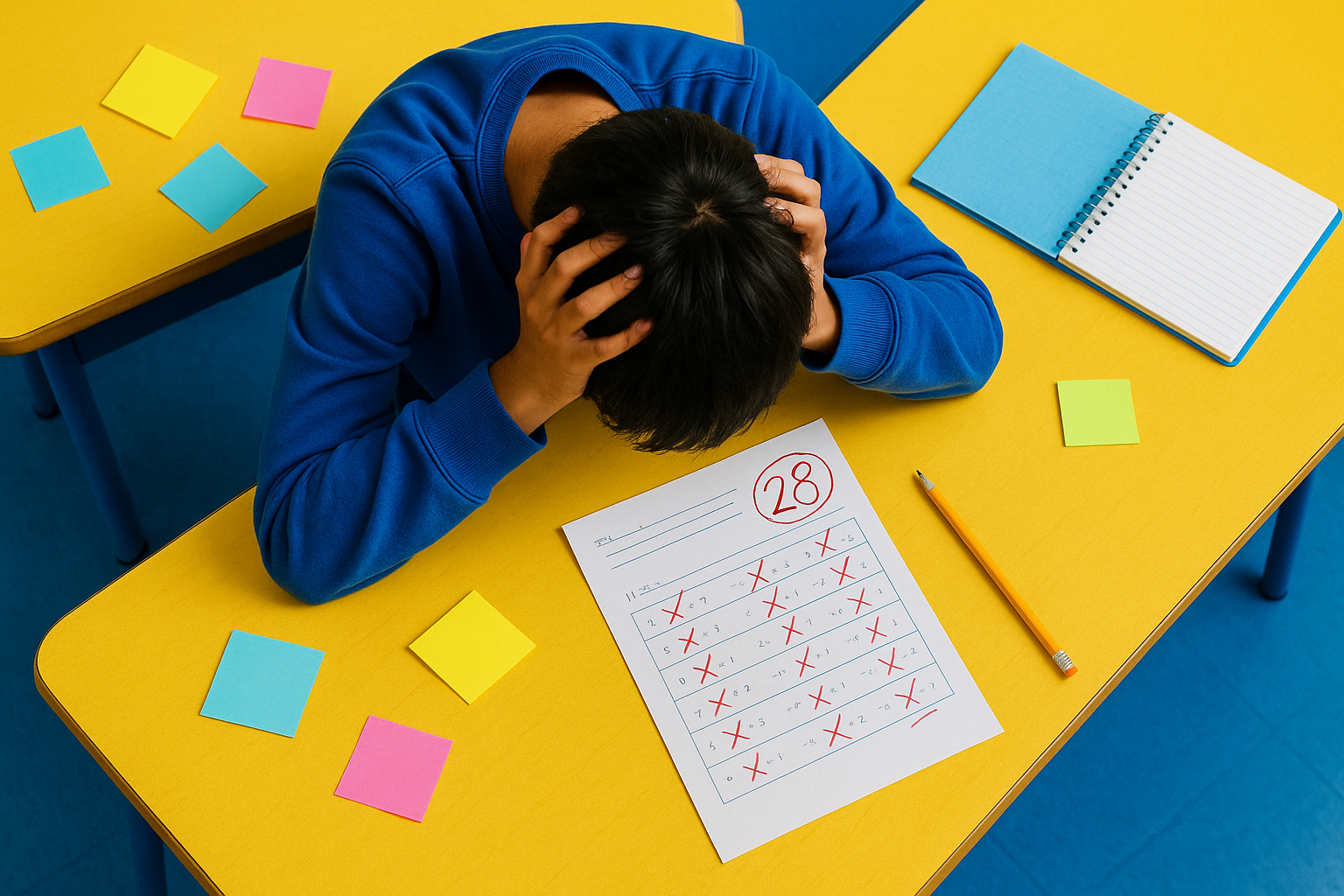

「がんばってるのに伸びない」保護者の悩み

「塾にも通ってるし、勉強もしているはずなのに、なぜか成績が上がらない…」 そう感じている保護者の方は少なくありません。 特に中学2年生は、勉強の難度が上がり、部活動も忙しくなるタイミング。子どもの努力が見えづらく、成績とのギャップに悩む時期です。

塾にも通っているのに点が伸びない

子どもが塾に通っていると、どうしても「これで成績も上がるはず」と期待してしまいます。

ですが、現実には「通っているのに平均点前後をうろうろ…」というケースも少なくありません。

この背景には、以下のような見落とされがちな問題があります。

- 塾の授業だけで満足してしまい、自宅学習に力が入っていない

- 授業内容を理解したつもりでも、演習不足で定着していない

- 苦手科目は避けてしまい、成績が伸び悩んでいる

特に中2は「定期テストの難化」「部活の本格化」など、時間管理も難しくなる時期です。

塾=解決策と捉えるのではなく、「学習サイクル全体」を見直す必要があります。

「本人はやってる」と言うが成果が出ない

子どもに聞くと「ちゃんとやってる」と言うけれど、テストでは思うような点数が取れない。

こうしたギャップに、保護者として戸惑う方も多いのではないでしょうか。

実際、「勉強している=成果が出る」ではありません。

勉強時間だけを見ていても、本当の課題は見えてこないのです。

よくあるケースは次の通りです。

- 実際は“ながら勉強”で集中できていない

- 自分に合っていない勉強法を続けている

- 覚えたつもりで、確認や復習が不十分

つまり、表面的には努力しているように見えても、成果につながる構造になっていないのです。

努力が結果に結びつかない原因は、見えにくい“落とし穴”にあります。

次章では、その代表的な5つのパターンを詳しく解説します。

✅ 「うちの子にも当てはまるかも…?」と思ったら、まずは無料相談!

成績が上がらない子に共通する5つの落とし穴

「まじめにやっているのに成績が伸びない」――実は、そこには共通する5つの原因があります。

この章では、平均点から抜け出せない中学生が陥りがちな「見えにくい落とし穴」を解説します。

① 勉強時間≠集中時間になっている

ノートを開いている時間は長いのに、集中して取り組んでいる時間はわずか…。

そんな状態では、どれだけ時間をかけても成果は出ません。

特にスマホや音楽、“ながら学習”は集中力を分散させる最大の敵です。

1時間勉強しても、集中できていたのは10分というケースもよくあります。

- タイマーを使って短時間集中法を導入する

- 学習内容を細かく区切って「目的意識」を持たせる

などの工夫で、「量より質」の学習に変える必要があります。

② 暗記だけに頼っていて応用力がない

中学生になると、単純な暗記だけでは点が取れなくなります。

とくに数学や理科では、「なぜそうなるのか?」という思考力が問われます。

しかし多くの生徒は、教科書やノートを「丸暗記」することに時間を使ってしまいがち。

- 公式の“使いどころ”を理解する演習

- 用語の意味を自分の言葉で説明する練習

といった「考える訓練」がないと、応用問題で必ずつまずきます。

③ テスト直前しか勉強しない

定期テストの1週間前だけ一気に詰め込む——

これは最も典型的な落とし穴のひとつです。

短期記憶に頼った学習では、すぐに忘れてしまい、定着しません。

さらに、「毎回初見のように勉強する」ことで、学習効率が極端に下がってしまいます。

- テスト3週間前から逆算して計画を立てる

- 日々の授業内容をこまめに復習する

こうした“積み重ね型”の学習スタイルへの切り替えが必要です。

④ 苦手科目を避けてしまう

得意科目にばかり時間をかけ、苦手科目は後回し——

このような偏った学習習慣も、成績が伸び悩む原因になります。

特に英語・数学といった積み上げ型の教科は、一度苦手になるとどんどん差が開いてしまいます。

- 苦手単元を細分化して“分かるまで戻る”

- 成功体験を積ませて「やればできる」を実感させる

など、心理的ハードルを下げる工夫が効果的です。

⑤ 目標が曖昧で計画が立てられない

「テストでいい点を取りたい」と思っていても、

- 何点を目指すのか?

- そのために何をすべきか?

が曖昧では、計画も立てられず、行動に移せません。

平均点から抜け出すには、「●月の英語で85点」といった具体的な目標設定と、

そこから逆算した学習スケジュールが不可欠です。

また、自分で計画を立て、実行できる力(=自己管理力)を育てることも、中2には重要です。

成績が上がらない原因は、「努力不足」ではなく“学び方の構造ミス”にあります。

次章では、なぜ多くの中学生がこの構造ミスに陥るのかを探ります。

なぜ「落とし穴」にはまってしまうのか?

成績が上がらないのは、努力の量ではなく“構造の問題”。

では、なぜ中学生はその構造ミスに気づけないのでしょうか?

そこには年齢特有の認知特性と、保護者からは見えにくい“ギャップ”が存在します。

自己管理が難しい年齢

中学生、特に中学2年生は、心と行動のバランスが大きく揺れ動く時期です。

- 自我が芽生えるが、計画力や客観性はまだ未成熟

- 自信がない一方で、「親に口出しされたくない」心理が強まる

- 目の前の誘惑(スマホ・ゲーム)に流されやすい

こうした発達的な特性から、「正しい努力」を自力で設計することが難しいのが実情です。

つまり、“がんばり方”そのものがわからないまま努力してしまうのです。

保護者も気づきにくい隠れた課題

子どもが「勉強しているように見える」状態にあると、保護者も安心してしまいがちです。

しかし、その実態は…

- 同じ教材を何度も眺めているだけ

- 解説を写して“やった気”になっている

- テスト範囲外のことに時間をかけている

など、成果につながらない学習に時間が費やされているケースが多々あります。

さらに、保護者自身も「どう関わればよいか分からない」という壁に直面します。

- 言いすぎると反発される

- 何をどう確認すればよいか曖昧

- 塾に任せてしまいがち

だからこそ、第三者の視点で学習の“構造”を点検することが重要になるのです。

本人にも保護者にも見えにくい「構造のズレ」を可視化することが、学力向上の第一歩です。

次章では、そのズレをどう修正し、“平均点の壁”を突破するかを具体策として解説します。

平均点から抜け出すための3つの対策

「努力はしているのに結果が出ない」――そんな子どもたちが成果を出すには、“仕組み”を変えることが必要です。

ここでは、成績が伸びる子に共通する3つの戦略をご紹介します。

勉強計画とチェック体制の構築

テスト勉強で差がつくのは、「どれだけ勉強したか」ではなく「どれだけ事前に準備したか」です。

勉強が得意な子ほど、事前に計画を立て、それを日々“見える化”しながら進めています。

平均点から抜け出すには、以下の体制が不可欠です:

- テスト3週間前からの逆算スケジュール

- 週ごとの“中間チェック”で進捗確認

- 自主学習を“報告形式”にして見える化

つまり、学習サイクルを構築し、それを“管理可能な状態”にすることが重要です。

AIによる学習履歴の可視化(自社強み)

「何ができて、どこでつまずいているか」を本人も保護者も把握できていない状態では、対策の立てようがありません。

当塾では、AIが子どもの解答傾向・進捗・つまずき箇所を自動で記録・分析。

これにより、

- 苦手単元を可視化し、優先順位を明確化

- 学習量の“ムラ”を発見してバランス調整

- 見えにくい学習の質をデータで把握

といった効果が得られます。

「やってるつもり」「できてるつもり」を卒業し、“結果につながる努力”へ導く設計図になります。

✅ 高校教員による弱点分析×AIの個別最適化を体験しませんか?

高校教員による論理的な弱点分析(自社紹介)

AIでの可視化に加え、当塾では高校受験を熟知した元高校教員が個別に学習戦略を設計しています。

単なる解説ではなく、

- 「なぜ間違えたのか」まで掘り下げるフィードバック

- 定期テストと入試の“つながり”を見据えた指導

- 苦手科目の克服に必要な“順序”と“方法”を設計

といった、論理的かつ実戦的なアプローチを採用。

だからこそ、「テストごとに右肩上がりの成績」を実現する生徒が増えているのです。

AIで“見える化”し、高校教員の視点で“指導を設計”する——

この2軸が、平均点から脱却する最短ルートになります。

【体験談】実際に80点台に上がった生徒の変化

「うちの子もまさにこれでした」——多くの保護者が共感する、ある中学2年生の実例をご紹介します。

Before:平均点前後で停滞していた

旭川市内の中学2年生Aくん。塾にも通い、家でも毎日1〜2時間は机に向かっていました。

にもかかわらず、英語と数学の定期テストは毎回60〜65点前後。

本人も「頑張ってるのに何が悪いのか分からない」と、自信をなくしていたそうです。

- 勉強時間は確保している

- ノートも丁寧にまとめている

- なのに、点数が上がらない

これはまさに、“構造ミス”に気づけていない典型例でした。

After:学習習慣・計画が劇的改善

AIによる学習履歴の分析で、Aくんは「ケアレスミスではなく、設問の意図を読み取れていない」ことが可視化されました。

さらに、元高校教員による指導で「どこで、なぜつまずいたか」を言語化しながら復習する学習スタイルにシフト。

- 勉強の優先順位が明確に

- 解きっぱなしをやめ、間違い直しを重視

- 1日ごとの“やること”が見える計画に変更

その結果、英語と数学はともに次の定期テストで80点超えを達成。

本人も「勉強の仕方がわかった!」と笑顔を見せるようになりました。

やみくもな努力を「戦略的な努力」に変えることで、子どもは驚くほど伸びます。

まとめ|まずは落とし穴の「見える化」から

「ちゃんとやっているのに、なぜ成績が上がらないのか?」

その答えは、努力の“量”ではなく、“構造”にあります。

本記事で紹介したように、中学生がつまずく原因は共通しており、

- 集中できていない

- 応用力が育っていない

- 計画や目標が不明確

など、“本人にも保護者にも見えにくい落とし穴”です。

これらを放置しても、自然に改善することはありません。

だからこそ、まずは現在地を客観的に把握する=見える化が第一歩です。

当塾では、AI分析と高校教員の指導によって、

- 何を、どこまで、いつまでにやるか

- 成果に直結する学び方は何か

を一人ひとりに合わせて設計します。

✅ 旭川・鷹栖町エリア限定|無料体験はこちらから

「がんばり方」を変えるだけで、成績は確実に変わります。

まずはお気軽に、無料相談をご活用ください。

コメント